こんにちはTORAです。

5年前くらいでしょうか、けん玉=KENDAMAとして世界的に流行りました。

私も子供のころはよくやってました。

以前テレビで観ましたが、柔道の練習にけん玉を取り入れたりしてました。

けん玉は膝のクッションを使ってやるので、良い練習になるらしいです。

今回はそんな「けん玉」についてお伝えします。

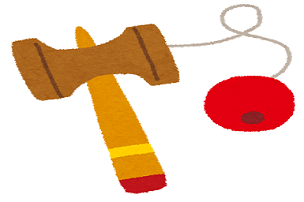

日本のけん玉(拳玉、剣玉、ケンダマ)

けん玉は日本で生まれたかのように思われがちですが、実はそうではありません。

日本にはシルクロードを通り中国に入り、江戸時代に中国人によって長崎に伝えられたという説です。

文献からは、1777年に長崎に伝わったと記載されているらしいですよ。

ただ、日本でけん玉が広まったのは大正時代で、現代のような大きな玉とやや大きさが異なる

二つの皿(支柱の裏も加えれば3皿)となり、駄菓子屋で売られるようになってからと言われています。

けん玉の歴史

けん玉の起源についてはいろいろな説があるそうです。

16世紀のフランスで生まれたという記録があります。

そのほか、ギリシャや中国という説もあって、現在はまだ確認されていないようです。

古い記録では、16世紀のフランスで国王アンリ3世のころです。

ピエール・ド・エストワールが「1585年の夏、街角で子どもたちがよく遊んでいる

『ビル・ボケ(Bilboquet)』を、王様たちも遊ぶようになった」と書いています。

貴族や上流家庭のビル・ボケは象牙などを使い、彫刻がほどこされていたのでとても高価なものでした。

現在世界各地にあるけん玉の多くはこのビル・ボケが伝わったものと考えられます。

けん玉の魅力

昔ながらの遊びとして親しまれている「けん玉」

性別や年齢に関係なく遊ぶことができるものの一つです。

「けん玉」には色んな技があります。

現在では単なる遊びの「おもちゃ」ではなく、スポーツ競技としても人気を集めています。

「公益社団法人日本けん玉協会」という団体もあり、全国でその技を競う大会も数多く開かれています。

けん玉の技

-

-

- 大皿、中皿、小皿

下げた玉をまっすぐ引き上げて、お皿に乗せる基本的な技です。

-

-

- 乗せる場所によって大皿、中皿、小皿に分けられます。

-

-

- とめけん

まっすぐに下げた玉を引き上げ、けん先で受ける技です。

-

-

- とても難しいです。

-

-

- 飛行機

玉のほうを持って、そのままケンを静かに前に振り出し、

-

-

- 逆さまに落ちてきたケンを玉で受ける技です。

-

- 激ムズです。

-

-

- 世界一周

ケンの部分を持って、玉を真上に引き上げ、小皿、大皿、最後にケン先で玉を受ける連続技です。

-

-

- これが出来たらあなたもけん玉マスターです。

まとめ

どうでしたか?これであなたもけん玉に対する知識が一段と深まりましたね?

是非とも機会があれば健康の為、気分転換などに、けん玉をあの頃のように楽しんでみてください。

今日も一日お疲れ様でした。